|

|

课程发展历史沿革 | 教学内容| 教学效果 课程发展历史沿革 | 教学内容| 教学效果 |

|

|

|

|

教学内容 |

|

|

|

|

|

一、课程在本专业的定位与课程目标

课程定位:

渤海大学中国语言文学专业的办学定位是培养德、智、体、美全面发展,适应2l世纪社会经济发展和社会主义现代化建设需要,具有系统、扎实的语言文学基础理论与基础知识以及熟练的专业教学技能,具有良好的人文科学专业素质,知识面宽,能力较强,富于创新精神和实践能力的达到学士学位水平的语文教育教学人才。毕业后从事文化、宣传、教育、文秘等工作或继续深造、攻读汉语言文学及其相关学科的硕士学位。

外国文学史是汉语言文学专业的专业必修课。本课程的开设旨在提升学生的人文道德素质,重点培养学生的文学鉴赏能力和审美情趣,陶冶学生的道德情操。

课程目标:

学习本课程,是使学生了解世界文学发展的过程及规律;能运用马克思主义立场、观点,正确研究、评价外国文学发展潮流、重要的作家、作品;吸收世界文化精华,获得开放性的眼光与胸襟。为从事现代语文教学与文化工作打下坚实的基础;同时,也由对外国文学的基本知识和文学成就的掌握,使学生灵活掌握现代思维方式,以更全面辩证地把握文学与社会发展演进的关系,健全人格道德与心理机制,树立对人类命运的终极关怀的意识。掌握重点作家及其创作情况;对经典作品的审美价值、人物形象、艺术特征能进行独立分析论述。 |

二、知识模块顺序及对应的学时

本课程内容体系结构主要由两大板快组成:一是西方文学,一是东方文学。

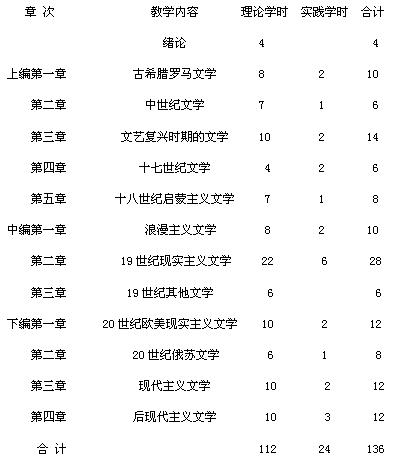

西方文学主要以文学史为主线,以文学思潮或文学现象为划分方式,共包括三编:第一编包括五章,第一章 古希腊罗马文学;第二章 中世纪文学;第三章 文艺复兴时期的文学;第四章 十七世纪文学;第五章 十八世纪文学;第二编包括三章,第一章 十九世纪浪漫主义文学;第二章 十九世纪现实主义文学;第三章十九世纪自然主义和其他文学流派文学;第三编包括四章,第一章20世纪现实主义文学(上);第二章 20世纪现实主义文学(下);第三章 20世纪现代主义文学;第四章 20世纪后现代主义文学。

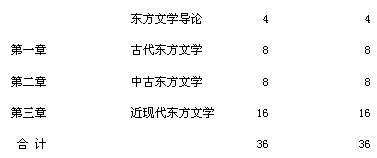

东方文学的内容包括三大块:上古东方文学、中古东方文学和近现代东方文学;这三个方面合在一起开设《东方文学研究》选修课。此外,为了扩大学生的知识视野,补充、拓展和完善学生的知识结构,在讲授《外国文学史》的基础上,另开四门专业选修课:《比较文学》、《西方现代作家作品研究》、《希腊神话研究》和《莎士比亚戏剧研究》。

本课程第一部分 西方文学开设时间为第5\6学期,共136课时(其中24学时为实践学时),各部分对应学时如下:

本课程第二部分 东方文学开设时间为第七学期 共36学时(无实践学时),此部分列为选修课。各部分对应学时如下:

|

三、课程的重点、难点及解决办法

|

本课程每一章都有其教学的重点和需要解决的难点,比如,第一编第一章的荷马史诗和希腊悲剧是教学重点,对“命运悲剧”的理解是其教学难点;第二章的《神曲》的内容与矛盾、结构与艺术特色是教学重点,《地狱》、《炼狱》、《天堂》的象征意义是其教学难点;第三章的《堂·吉诃德》和《哈姆莱特》的人物形象分析是教学重点;如何理解哈姆莱特的忧郁与延宕是教学的难点……针对不同时期的教学重点和教学难点,我们要求学生加强对经典著作的阅读,在课堂上结合西方社会发展史,对西方哲学思想与文学思潮、观念的关系加以阐释,引导学生运用马克思主义立场、观点,正确研究、评价外国文学发展潮流、重要的作家、作品;使学生学会运用现代思维方式,用开放性的眼光与胸襟审视文学现象和文学作品,并引进心理学和社会学的相关知识和理论对经典作品中的人物进行解析,理解人物的思想价值。

|

四、实践教学的设计思想与效果(不含实践教学内容的课程不填)

1.课堂讨论。通过事先对教学难点问题的预留,让学生在认真准备的情况下于课堂之上展开充分的研讨,各抒己见,畅所欲言,形成浓厚的学术氛围。例如,对哈姆雷特的忧郁及复仇行为上的延宕的理解,就是事先布置学生研读剧本,然后又在课下为学生放映影片《王子复仇记》之后,展开的课堂研讨活动,达到了很好的教学效果。

2.理论联系实践。通过让学生改编剧本(课后作业),让学生充分理解戏剧文本与舞台艺术的关系;在课堂上2-4名学生对经典戏剧的某幕、某场进行片段式的排演,加深学生对戏剧角色的把握及台词的理解。

3. 在任课老师的指导下,通过由擅长编剧的学生改编《伪君子》剧本,由学生自编自导,作为学期性的教学汇演。如,去年12月份,由06级学生排演的古典戏剧《伪君子》为全校师生所做的教学汇报演出盛况空前。

4.戏剧评论:对戏剧演出进行文艺批评。一是对演员角色的把握的评论;二是学生在观看戏剧后对演员演出的评价以及对戏剧艺术的分析。此教学实践活动激发了学生的学习热情和主动参与教学实践的积极性,达到寓教于乐的目的。 |

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |